自宅にいながら簡単血液検査

より詳細に、正確に、からだの状態を評価したい方にオススメのサービスです

詳細ページはこちらをクリック

アミノ酸、ペプチド、ヌクレオチド、脂質、有機酸、補酵素など、100種以上の血中代謝産物を検査します。医療機関での既存検査よりも、圧倒的に詳細な血液組成データを取得することが可能です。取得したデータは医師または医学博士・栄養士が解析し、からだの状態を読み解いたレポートを作成いたします。

医療機関における検診などでの、いわゆる「血液検査」を受けたい方にオススメのサービスです

詳細ページはこちらをクリック

AST、ALT、アルブミン、尿酸、脂質など、生化学「13項目」の結果を提示します。肝機能、腎機能、痛風、糖尿病、脂質異常症などの予防に役立ちます。どのような疾患に注意すべきか、医師監修のアドバイスも提示されます。

Amazon限定商品

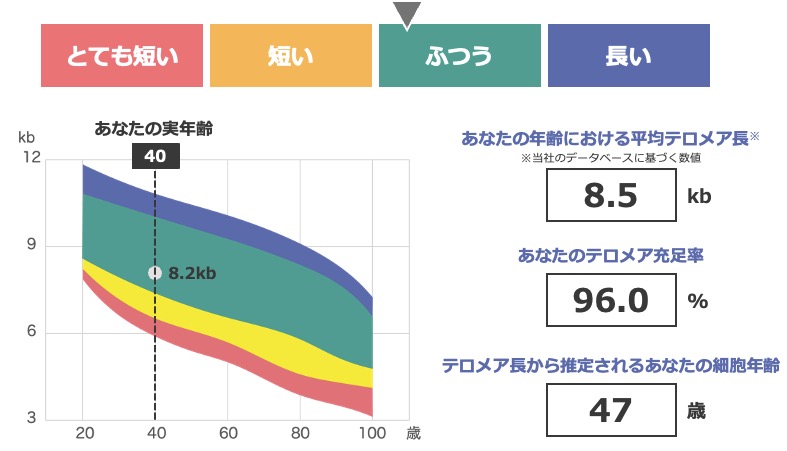

血中細胞のテロメア長を検査します。テロメアは細胞分裂ごとに短くなり、ある一定の長さまで縮むと細胞分裂が止まるので、細胞寿命のタイマーとして知られています。テロメアの長さを調べることで、細胞老化の度合いを知ることができます。

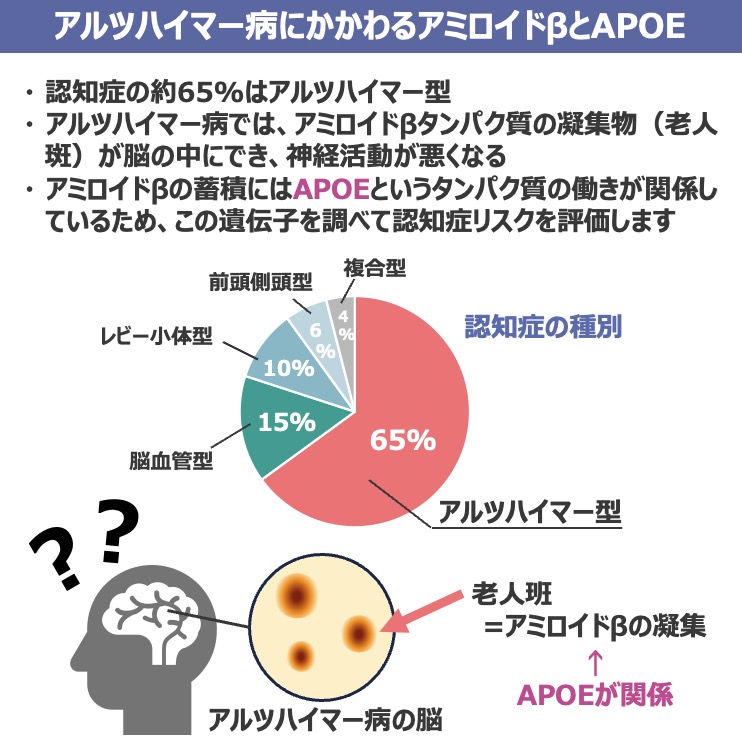

染色体のApoE遺伝子の型から認知症に罹患するリスクを評価します。

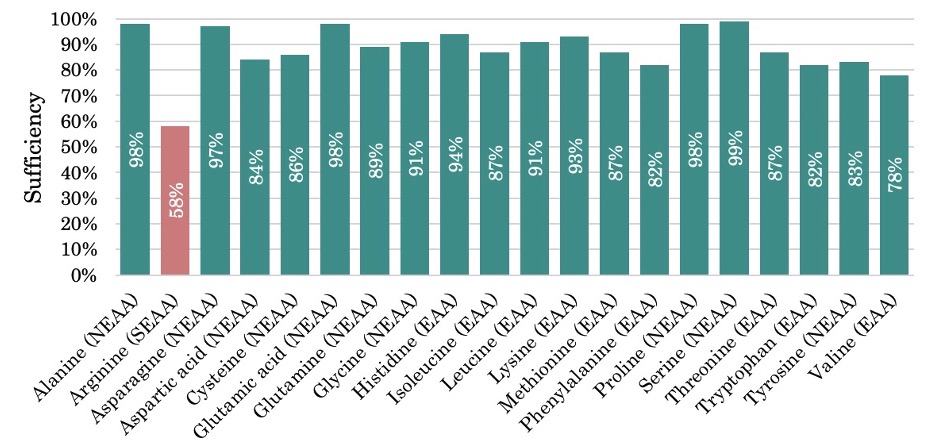

血中アミノ酸20種の変化量を検査します。運動、食事、睡眠などの前後に2回の採血を行い、その行動による血中アミノ酸の変化を検査します。

【非必須・必須アミノ酸20種】アラニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン、グルタミン、グルタミン酸、グリシン、プロリン、セリン、チロシン、アルギニン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン、トリプトファン、バリン

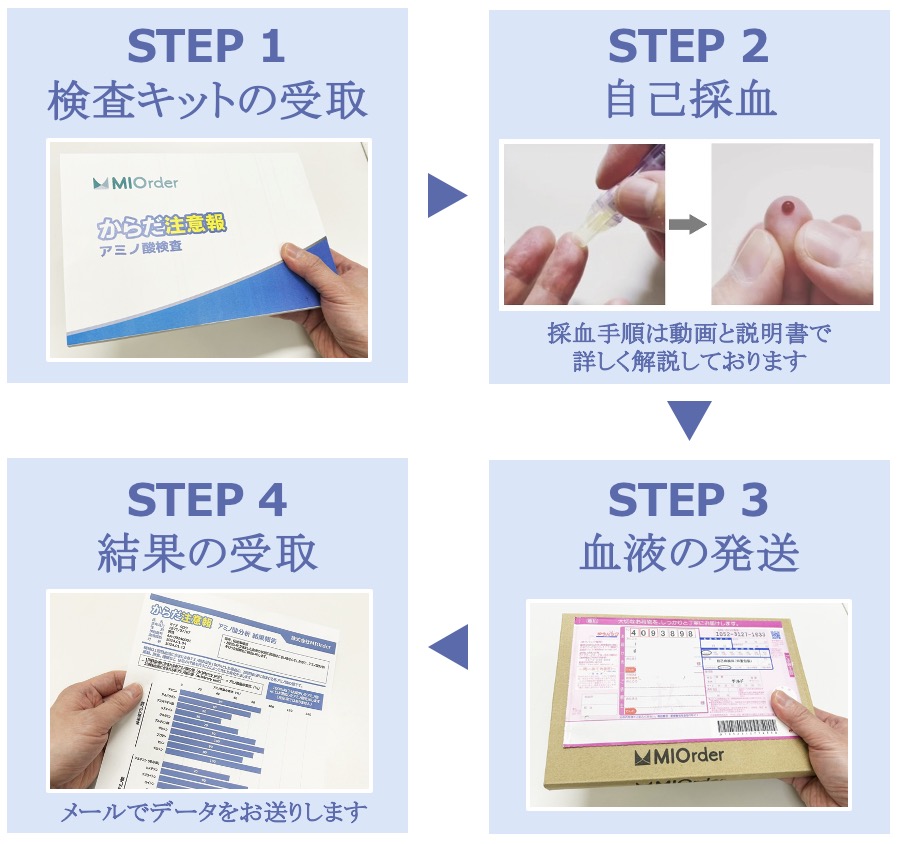

採血キット

いずれのサービスにおきましても、弊社からお送りするキットを用いて自己採血し、それをご返送いただきます。現地にスタッフあるいは医師を派遣し、採血をサポートすることも可能です。派遣には別途費用がかかりますが、お申し込み人数によっては無料となります。上記以外の対応も可能な場合がございますので、ご要望がありましたらお問合せフォームより、お気軽にご連絡ください。

パッケージデザインや内容物は予告無しに変更する場合があります